B型主动脉壁间血肿(IMH)属于急性主动脉综合征的一种,也常被视为一种特殊类型的主动脉夹层,占到所有急性主动脉综合征患者的20%左右。其发病机制尚不清楚,目前认为是因主动脉壁中层滋养血管破裂出血后形成血肿,其特征是主动脉壁的一部分平滑、高衰减、新月形增厚,厚度>5毫米,并以纵向、非螺旋方式延伸。患者发病时会出现剧烈的胸背部撕裂性疼痛。传统观点认为其较少致命,推荐保守治疗。但是研究发现28%-47%会进展为典型主动脉夹层、20%-45%的患者会导致主动脉破裂,只有约10%的患者会痊愈,这使得传统的治疗策略受到了挑战。目前国内及欧美相关指南均未对IMH的最佳治疗提出明确建议,主要原因是缺乏高质量的临床证据。如何及早判断B型IMH的预后,既规避不必要的手术,又不漏过可能危及生命的高危患者成为亟需解答的重要临床问题。

针对上述问题,复旦大学附属中山医院血管外科/复旦大学血管外科研究所符伟国、董智慧教授带领蒋小浪和潘天岳医生等团队成员,开展专项临床研究,通过对近10年逾500例B型IMH病例深入剖析,探寻出预判B型IMH临床转归的重要指标——主动脉壁局部对比剂强化(FCE)。创新性成果于2024年1月23日在美国心脏病学会会刊、心血管领域权威期刊JACC(IF 24)上发表。该研究首次系统阐述了FCE在IMH自然病程中的演变规律,细分了不同类型和位置的FCE与IMH预后的对应关联,为预测IMH进展提供了关键指标,据此提出了IMH治疗新策略,为临床区别对待、合理处置IMH提供重要指引。国际著名血管外科专家,德国汉堡主动脉中心Konstantinos Spanos教授和Tilo Kölbel教授评价:该研究对目前指南做了很好的补充,提供了新的证据。该篇由蒋小浪和潘天岳医生共同执笔的论著,也是复旦大学附属中山医院血管外科团队继Circulation发表之后,依托完成全球最大单中心样本B型主动脉夹层腔内修复,在国际心血管权威期刊的主动脉夹层领域再次创新性发表。

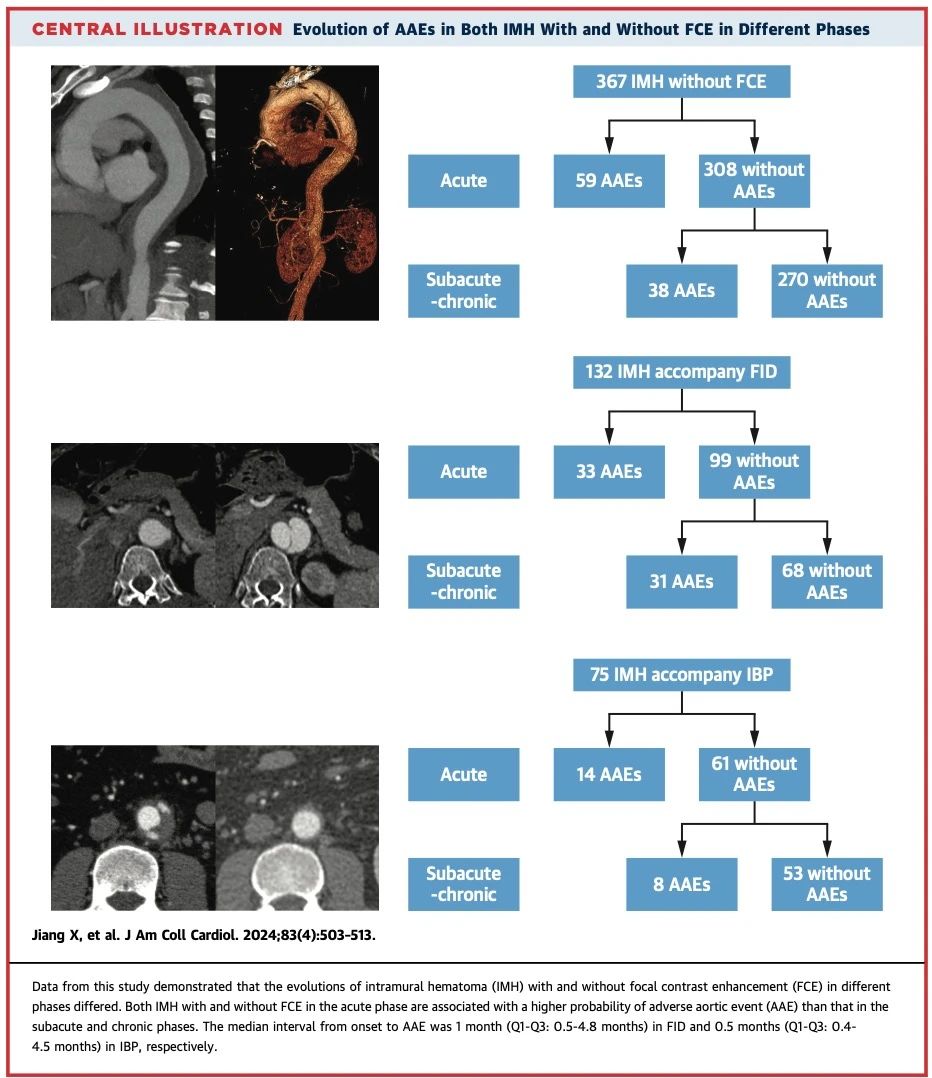

本研究经过复旦大学附属中山医院伦理委员会批准和中国临床试验中心注册,从2009年至2019年3259例急性主动脉综合征中纳入B型IMH 574例,根据即刻胸腹主动脉CTA结果分为伴FCE组(n=207)和不伴FCE组(n=367)。其中FCE组分型为局灶内膜破损(FID, n=132)和壁内血池(IBP, n=75)亚组,前者为与主动脉沟通且破口>3mm的内膜下对比剂增强灶,后者为内膜完整或破口≤3mm的内膜下对比剂增强灶。这些患者都经过标准的保守治疗和CTA密切随访。主要研究终点为全因死亡、主动脉相关死亡、需要手术干预的主动脉并发症和主动脉相关不良事件。所有患者中位随访时间为42个月,其中FCE组为48个月,非FCE组为36个月。

研究结果提示,合并FCE的B型IMH更容易出现主动脉不良事件,其5年免于干预率为59.7%,而不合并FCE组的5年免于干预率为73.3%。多因素Cox回归分析也证实了FCE是IMH患者出现主动脉不良事件的独立危险因素,另一因素为胸腔积液。这一发现警示临床医师在IMH急性发病时,在首次CTA中观察FCE十分必要!

亚组分析中,FID组中25%患者和IBP组中18.7%的患者在急性期进展,FID组中34.3%和IBP组中13.3%的患者在亚急性期-慢性期出现主动脉不良事件。FID组的5年免于干预率为50.8%,明显低于IBP组(75.3%)。FID组中出现主动脉不良事件的人群中,约65.6%破口位于近端主动脉;而合并IBP的人群中,发生主动脉不良事件与位置无关。进一步的多因素Cox回归分析也证实:位于近端主动脉的FID是发生主动脉不良事件的独立危险因素,而IBP则不是。

通过上述研究的归纳总结,可以发现在初次CTA上发现FID的患者在急性期和亚急性期-慢性期均容易出现主动脉不良事件,特别是破口位于近端主动脉的患者更容易进展,因此若选择保守治疗则需要长期的密切随访,若出现影像学进展或症状复发则更倾向于手术干预。对于合并IBP的患者, 同样需要在急性期和亚急性期密切随访,进入慢性期后,则随访频率可适当减少。

综上,该研究首次系统阐述了FCE这一影像特征在B型IMH自然病程中的演变,大多数急性B型IMH可通过保守治疗获得较好临床结局。同时发现在IMH急性期观察FCE分型和位置直接影响患者的预后,揭示了位于主动脉近端的FID是影响主动脉不良事件的关键因素,为B型IMH的防治和随访策略提供了全新视角。

学术关键词:主动脉壁间血肿;局灶性对比剂强化;主动脉夹层;腔内修复